| 歴博歴史の旅 | 会員による会員のための見学会 | |||||||

| 4 月 | 5 月 | 7 月 | 9 月 | 10月 | 1 月 | 3 月 | ||

歴博歴史の旅、各見学会への参加申し込み・お問い合わせはこちらへ

| 実施年月日 | テーマ | 講 師 | |||||||

| 2017年 | 11月15日(水) ~17日(金) |

西石見 中世の旅 | 田中 大喜先生 (専門:中世史) |

||||||

| 平成29年度の歴史の旅は、国史跡「益田氏城館跡」、萩城下町、津和野城跡などを巡り、中世有力武士の領国支配の様子を通して日本の社会を考える「西石見 中世の旅」です。 | |||||||||

| コース | (1日目)益田市:益田氏関連遺跡・寺社(三宅御土居遺跡、七尾城跡、雪舟庭園など) (2日目)高津川・益田川河口域の中世遺跡(今市船着場跡、高津城跡(柿本神社)など) 益田氏墓所(萩市須佐町)、萩市:萩城、萩城下町 (3日目)津和野町:吉見氏・亀井氏関連遺跡(津和野城跡、鷲原八幡宮など) 益田市横田町の散策⇒萩・石見空港へ *天候等により行程が変更になる場合や、見学順序が入れ替わる場合があります。 宿泊:(1日目)島根県益田市(旅館:相部屋) (2日目)山口県萩市(旅館:相部屋) |

||

| 参加費 | 41,700円 (現地集合、朝食2・昼食2・夕食2付き) |

参加者数 | 19名 |

| 集 合 | 萩・石見空港 11月15日(水)13:00 | 解 散 | 萩・石見空港 11月17日(金)16:00頃 |

雪舟庭園(萬福寺) |

医光寺前にての説明 |

木戸孝允旧宅(萩市) |

染羽天石勝神社参道 |

福王寺鐘楼前 |

夕食前の講義 |

集合写真(津和野城跡にて) |

鷲原八幡宮前での説明に聞き入る |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | ||||

| 2017年 | 4月6日(木) | 「小櫃川中流域の歴史を訪ねる(2回目)」 (日帰りバス見学会) |

参加:33名 |

|||

| 2016年度に続く第2回目の「小櫃川中流域の歴史を訪ねる」見学会である。平山用水には亀山湖からの水が流れており、用水の窓は板で仕切られ、隙間から僅かにこぼれる流れが確認できた。用水に近い田から水の導入が始まっており、活用実態を確認できる見学会であった。 | ||||||

| コース | 京成佐倉→白山古墳と白山神社→久留里城址資料館→昼食→平山地区二五穴出口→久留里線を潜るサイホン→大原神社→松岡地区の用水路・用水路窓・小川を潜るサイホン→久留里町中の名水→新井白石旧宅→真勝寺・黒田直養墓碑 等→久留里駅→京成佐倉 | ||

| 集 合 | 京成佐倉駅北口 8:30 | 解 散 | 京成佐倉駅 18:00 |

| 案内会員 | 大野 吾一、野平 和男、三橋 俊一 | 参加費 | 4,600円 |

白山古墳説明板 |

白山神社拝殿 |

久留里城址からの古戦場の眺め |

集合写真:久留里城駐車場にて |

大原神社拝殿 |

平山用水の窓 |

久留里城天守 |

真勝寺本堂 |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | ||||

| 2017年 | 5月28日(日) | 「日本堤辺りの歴史を訪ねる」 | 参加:38名 |

|||

| 両国回向院の分院である回向院には吉田松陰他の墓があり、また腑分けなどにより日本の近代医学に貢献した場所から見学会はスタートした。えたの頭領弾左衛門や非人の頭領車善七の話を聞き、新吉原遊郭への山谷堀、九つの橋を確認し、新しく整備された広大な新吉原の町を散策した。吉原弁財天では関東大震災での悲劇の写真が目につき、鷲神社や長国寺には九曜紋や月星紋が見られ、樋口一葉ゆかりの千束稲荷神社は吉原狐舞が終了したあとであった。 | ||||||

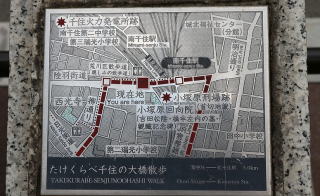

| コース | JR南千住駅改札口 → 回向院と延命寺(小塚原仕置場跡) → 東禅寺(江戸六地蔵)と春慶院(高尾太夫の墓) → 新町(弾左衛門・矢野家支配地跡) → 新吉原遊郭跡 → 吉原神社と吉原弁財天 →鷲神社と千束稲荷神社(共に樋口一葉ゆかり)→ 浄閑寺(投込み寺) 解散 | ||

| 集 合 | JR南千住駅改札口 12:30 | 解 散 | 浄閑寺(日比谷線三ノ輪駅すぐ) 16:30 |

| 案内会員 | 三橋 俊一、林田 秀孝 | 参加費 | 500円 |

南千住駅集合 |

小塚原仕置場跡図 |

東禅寺(江戸六地蔵) |

慶養寺山門 |

見返り柳の碑 |

鷲神社山門 |

千束稲荷拝殿 |

浄閑寺総霊塔前にて |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |||||||

| 2017年 | 7月20日(木) ~ 21日(金) |

足利荘、古墳と絹産業の上野国を行く (1泊バス見学会) |

参加:43名 |

||||||

| 多くの古墳を見学したが、大室古墳群では横穴式石棺・堀のわたり・埴輪の設置などを見学した。前橋八幡山古墳では前方部と後円部の高低差、白石稲荷古墳では前方部の幅の広さ、七輿山古墳では後円部の中壇の五百羅漢や前方部の稜線がはっきり識別できるなど、古墳の面白さを学べた見学会であった。 | |||||||||

| コース | (1日目)足利学校跡→鑁阿寺→岩宿遺跡→大室古墳群→ホテル (伊香保温泉 松本楼) (2日目)水沢観世音→前橋八幡山古墳→群馬県立歴史博物館→藤岡歴史館と白石稲荷山古墳→高山社跡 |

||

| 集 合 | JR成田駅改札口 8:30 | 解 散 | 東京駅経由JR幕張本郷駅 19:15 |

| 案内会員 | 丸山 直樹、岩淵 泰治、川本 幸代、 小池 裕、小林 尚好 |

参加費 | 23,000円 (往復バス代、宿泊費、昼食代、見学料含む) |

足利学校入徳門 |

足利学校遠望 |

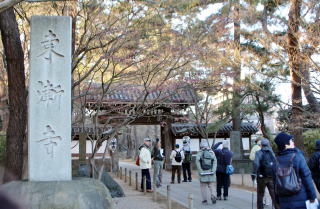

鑁阿寺 |

大室古墳群 |

小二子古墳 |

水沢観世音拝殿前にて |

白石稲荷山古墳 |

高山社跡にて |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |||||

| 2017年 | 9月15日(金) | 金沢文庫・称名寺から金沢八景へ | 参加:43名 |

||||

| 県立金沢文庫で展示されていた寳生寺の大日如来や称名寺金堂の弥勒菩薩像は内部撮影が禁止のため、その素晴らしさをお見せできないのが残念であるが、壁画を含めて文庫学芸員に説明を頂いた。史跡である称名寺庭園の見所も池を中心に茅葺きの釈迦堂、仁王門等々十分堪能できた見学会であった。 | |||||||

| コース | 京浜急行金沢文庫駅→県立金沢文庫→称名寺→龍華寺→明治憲法起草の碑→瀬戸橋→瀬戸神社→枇杷島神社→京浜急行金沢八景駅(解散) | ||

| 集 合 | 京浜急行金沢文庫駅改札口前 13:00 | 解 散 | 京浜急行金沢八景駅 17:30 |

| 案内会員 | 小池 裕、谷中 直樹、小林 尚好、 橋本 誠一 |

参加費 | 800円(見学料含む) |

京浜急行金沢文庫駅前に集合 |

称名寺庭園 |

称名寺金堂前にて |

称名寺仁王門 |

龍華寺山門 |

明治憲法起草碑の前にて |

瀬戸神社 |

金沢八景の海辺にて |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |||||

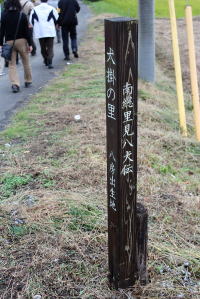

| 2017年 | 10月20日(金) | 安房国に里見氏の史跡を訪ねる (日帰りバス見学会) |

参加:43名 |

||||

| 妙本寺客殿の見事な利兵衛彫刻、那古寺の千手観音像や多宝塔を鑑賞し、里見氏の文書を求め市立博物館に向かった。その後の千葉氏の本佐倉城に匹敵する里見氏の稲村城には、尾根道や切通・横穴墓など興味を引く場所が多くあった。 | |||||||

| コース | 京成佐倉→ 妙本寺→那古寺→鶴谷八幡宮→館山城・館山市立博物館→昼食→国分寺→稲村城跡→犬掛古戦場 →京成佐倉 |

||

| 集 合 | 京成佐倉駅北口 8:30 | 解 散 | 京成佐倉駅 18:00 |

| 案内会員 | 大野 吾一、浅生 武治、谷中 直樹、 三橋 俊一 |

参加費 | 6,000円(昼食代、入場料含む) |

妙本寺本堂 |

妙本寺客殿の彫刻 |

那古寺仁王門 |

那古寺圓通閣 |

安房国分寺山門 |

三義民の墓前にて |

稲村城跡にて記念写真 |

犬掛古戦場へ向かう |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |||||||

| 2018年 | 1月14日(日) | 博物館初詣 「松戸市立博物館から小金宿を歩く」 |

参加:40名 |

||||||

| 博物館前から見学会が始まった。博物館学芸員の説明で、この地方では貝塚の上に古墳が築かれ、その結果鹿骨(ろっかく)製品が発掘されていること、弥生後期の土器でも縄文があることなどの説明があった。又、地方色豊かな虚無僧や梨の展示ブースが常設されていた。二代将軍秀忠の庇護があったと言われる東漸寺にはいたる所に葵の紋があり、多重塔にも紋がついていた。 | |||||||||

| コース | 新八柱駅→松戸市立博物館→旧水戸街道→ 一月寺跡 →旅籠「玉屋」→本陣跡→東漸寺→北小金駅 | ||

| 集 合 | JR武蔵野線 新八柱駅 12:50 | 解 散 | 北小金駅 16:20 |

| 案内会員 | 田中 敏、浅生 武治、三橋 俊一 | 参加費 | 500円 |

松戸市立博物館前での説明 |

学芸員の説明を聞く |

旧水戸街道を歩く |

一月寺 |

一月寺にて説明を聞く |

小金宿の旅籠「玉屋」 |

小金宿本陣跡前 |

東漸寺 |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |||||||

| 2018年 | 3月11日(日) | 江戸上水の源流と文学者たちの足跡をたどる | 参加:41名 |

||||||

| 日曜日の午後、歩行者天国の文学碑を眺め、現在黄檗宗の霊泉山禅林寺では列車暴走で6人の犠牲者を出した三鷹事件の慰霊碑・太宰・森林太郎(鴎外)の墓を、そして隣接する三鷹八幡大神社を参詣した。神社の裏には各町内の18挺神輿蔵が並んでおり、祭りの壮大さを感じさせられた。玉川上水に架かるむらさき橋は古今和歌集に歌われた「紫のひともとゆえに武蔵野の草はみながらあわれとぞ見ゆ」の五弁の白花をつけ根が紫色の染織に用いられる草が、この一帯に生殖していたことによるそうだ。神田川上水の取り入れ口は細い水路であり江戸中心まで上水を送る技術には、大変な苦労があったのではないかと、推測されるような光景であった。 | |||||||||

| コース | 三鷹駅→文学碑(武者小路実篤・太宰治・亀井勝一郎)→禅林寺(太宰治の墓など)→三鷹八幡大神社→文学碑(山本有三・三木露風)→太宰治文学サロン→玉川上水(玉鹿石・むらさき橋)→井の頭公園(神田上水源流・井の頭弁財天)→神田川水門と神田川→井の頭公園駅 | ||

| 集 合 | JR三鷹駅改札口 12:30 | 解 散 | 井の頭公園駅 16:00 |

| 案内会員 | 松本 博之、三橋 俊一、鷲見 博史 | 参加費 | 500円 |

三鷹駅にて説明を聞く |

霊泉山禅林寺 |

三鷹八幡大神社 |

山本有三文学碑「生きとし生けるもの」 |

太宰治文学サロンにて |

太宰治入水自殺の場 |

玉鹿石 |

井の頭弁財天 |