| 歴博歴史の旅 | 会員による会員のための見学会 | |||||

| 6 月 | 9 月 | 11月 | 1 月 | 3 月 | ||

| 実施年月日 | テーマ | 講 師 | |

| 2022年 | 今年度はコロナ禍のため中止します。 | ||

| コース (予定) |

|||

| 参加費 | 参加者数 | ||

| 集 合 | 解 散 | ||

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |

| 2022年 | 6月28日(火) | 義民ロードと麻賀多神社を歩く | 参加:21名 |

| 今回の見学会の最大の収穫は超林寺(禅宗)の秘宝である雲版の実物を見られたこと。保存状態が良く、応永15年(1408)の物とは思われない艶のある合図器具であった。もう一つは船形手黒遺跡で発見された石枕の説明に、粘土で再現した石枕で説明され、参加者に理解を深めてくれた三橋案内人には、感謝申し上げる。約2年ぶりの猛暑の中の見学会、途中退席者もあるなか、無事終了した。 | |||

| コース | 京成宗吾参道駅 → 成宗電車宗吾駅 → 東勝寺(宗吾霊堂)→ 供養田跡 → 麻賀多神社本社(台方)→ 超林寺 → 宗吾旧宅 →(石枕の説明)→ 麻賀多神社奥宮(伝伊都許利命古墳:公津原37号墳)→ 船形手黒遺跡 → はなのき台バス停(解散) | ||

| 集 合 | 京成線 宗吾参道駅 13:00 | 解 散 | 「はなのき台」バス停 17:20 |

| 案内会員 | 大野 吾一、鷲見 博史、三橋 俊一 | 参加費 | 500円 |

宗吾参道駅に集合:行程説明 |

東勝寺本堂 |

東勝寺宝物殿 |

東勝寺奥之院全景 |

麻賀多神社本社 |

宗吾旧宅 |

伊都許利命古墳 |

麻賀多神社奥宮 |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |

| 2022年 | 9月28日(水) | 八千代市村上・萱田の伝説と信仰をたずねる | 参加:23名 |

| 見学会は倭名類聚抄に載る「印旛郡村神郷」から村上となった地名の説明から始まった。 根上神社の祠後方にある長さ50m高さ3.5mの前方後円墳・飯綱神社の神仏習合時代を思い出される鐘楼・平成4年の出羽三山参詣記念碑と江戸時期の記念碑など参考になった。 説明で咳の神では臼井のおたつの墓を、掘割普請では三方領地替の庄内藩などを引き合いに、分かり易い解説があった。 |

|||

| コース | 村上駅 → 厳島神社(起木の弁天伝説)→ 根上神社(根上神社古墳)→ けんけんさまの墓(咳の神伝説)→ 村神浅間神社(富士山信仰)→ 池証山正覚院鴛鴦寺(おしどり伝説・村上のお釈迦さま伝説)→ 厳島神社(片葉の弁天伝説)→ 八千代市中央図書館(休憩)→ 新川(江戸時代の堀割普請)→ 時平神社(三山の七年祭り縁起)→ 飯綱神社(太田道灌伝説・白狐伝説)→ 萱田ボンデン塚(出羽三山信仰)(解散) | ||

| 集 合 | 東葉高速線 村上駅 13:00 | 解 散 | 東葉高速線 八千代中央駅 16:30 |

| 案内会員 | 三橋 俊一、林田 秀孝、野平 和男 | 参加費 | 500円 |

村上駅へ集合:行程説明 |

根上神社 |

池証山正覚院鴛鴦寺 |

新川(江戸時代の堀割普請) |

時平神社(三山の七年祭り縁起) |

飯綱神社山門 |

飯綱神社社殿 |

飯綱神社鼓楼 |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |

| 2022年 | 11月16日(水) | 雪月花。日暮しの里・谷中を歩く | 参加:21名 |

| 日暮里の地名は新堀村に始まり、室町中期には「にっほり」と呼ばれ、江戸中期には日暮里となった。一方、谷中は本郷台と上野台の谷間に位置することから江戸時代以前に付けられた名前である。谷中の台地上を中心に多くの寺院が集められ、門前町として発展し、坂のある町として親しまれた。台地の北端部を占める日暮里も雪・月・花を愛でる人々により「ひぐらしの里」と呼ばれ庶民の景勝地となった。その様な背景を感じての見学会であった。特に観音寺の築地塀の対峙塀は現代的な模様。2013年6月坂上から富士山を眺められなくなったが、坂下まで続くギャラリー。大きな墓石の順天堂病院を設立した佐藤尚中の墓など多くが興味を引いた。 | |||

| コース | JR日暮里駅(集合) → 本行寺(月見寺) → 天王寺・天王寺五重塔跡 → 谷中霊園(長谷川一夫・佐藤尚中・川上音二郎・高橋お伝の墓) → 永久寺(仮名垣魯文の墓) → 全生庵(山岡鉄舟・三遊亭圓朝・弘田龍太郎の墓) → 観音寺(江戸時代の築地塀・赤穂浪士供養塔) → 朝倉彫塑館 → 経王寺(山門の弾痕跡) → 延命院(七面大明神、行硯院日潤上人の碑) → 養福寺(仁王門、梅翁花樽碑、談林派歴代の句碑) → 浄光寺(雪見寺、銅造地蔵菩薩坐像) → 諏方神社(新堀・谷中の総鎮守) → 富士見坂 → 修性院(花見寺) → 青雲寺(花見寺、滝沢馬琴の筆塚) → 道灌山遠望 → 西日暮里駅(解散) | ||

| 集 合 | JR日暮里駅北改札口前 13:00 | 解 散 | JR西日暮里駅 15:35 |

| 案内会員 | 鷲見 博史、三橋 俊一、谷中 直樹 | 参加費 | 500円 |

日暮里駅へ集合:行程説明 |

本行寺(月見寺)山門 |

観音寺(赤穂浪士供養塔) |

観音寺(築地塀) |

経王寺(山門に残る上野戦争の弾痕) |

延命院 |

養福寺(赤くそびえる仁王門) |

浄光寺(雪見寺) |

富士見坂(都心で富士山が見えた!) |

荒川区設置の富士見坂ギャラリーより |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |

| 2023年 | 1月16日(月) | 博物館初詣 明石町・築地に文明開化の事蹟を訪ねる |

参加:23名 |

| 中央区立郷土資料館は江戸時代以降の歴史・文化・地域の様々な資料をパネルディスプレイで自由に観覧でき、展示物で確認できる楽しい展示場であった。中でも、お歯黒の道具である真鍮製の「鉄漿坏(かねつき)」や大伝馬町の店賃等の珍しい展示があった。ミズノプリンティングミュージアムは60年前に設立された。その設立動機が最古の印刷物が770年の「百万塔陀羅尼」であったと言う。伊勢物語や大江戸大地震のかわら版等を含め、珍しい書籍、印刷機が展示されていた。その後、コースに示す「靴業発祥の地碑」から「活字発祥の地碑」まで1時間あまり、最後は電灯のともる中での見学会であった。 | |||

| コース | 東京メトロ「八丁堀駅」→ 中央区立郷土資料館 → ミズノプリンティングミュージアム → 靴業発祥の地碑 → 青山学院記念の地碑 → 明治学院発祥の地碑 → 指紋研究発祥の地碑 → アメリカ公使館跡 → 隅田川 → 運上所跡 東京税関発祥の地碑 → 電信創業之地碑 → シーボルト像 → 慶應義塾発祥の地碑 → 蘭学事始の地碑 → 立教学院発祥の地碑 → 立教女学院発祥の地碑 → 聖路加国際病院トイスラー記念館 → 築地外国人居留地跡 → 暁星学園発祥の地碑 → カトリック築地教会聖堂 → 関東学院の源流 東京中学院発祥の地碑 → 雙葉学園発祥の地碑 → 明石町のガス灯 → 芥川龍之介生誕の地 → 浅野内匠頭邸跡碑 → 女子学院発祥の地碑 → 工学院大学学園発祥の地碑 → 築地小劇場跡 → 活字発祥の地碑(解散) | ||

| 集 合 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 桜川公園方面改札 13:00 |

解 散 | 中央区築地1丁目 活字発祥の地碑前 17:00 |

| 案内会員 | 林田 秀孝、浅生 武治、谷中 直樹 | 参加費 | 500円 |

東京メトロ日比谷線 八丁堀駅に集合 |

最初の訪問先:中央区立郷土資料館外観 |

中央区立郷土資料館で職員の説明を聞く |

ミズノプリンティングミュージアムでの展示説明 |

靴業発祥の地碑 |

都心から眺める墨田川 |

シーボルト像の前で |

慶應義塾発祥の地碑 |

カトリック築地教会聖堂 |

明石町のガス灯 |

聖路加国際病院点灯 |

活字発祥の地碑前で |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |

| 2023年 | 3月28日(火) | 江戸期行徳の賑わいを偲ぶ | 参加:22名 |

| 行徳の塩田は、後北条氏の時代に小田原城の城用塩田として開発され、昭和6年まで続いていた。その塩田の面影は無いが、古い家並みや広い土地を有する神社、家康公が鹿狩りで通った細い権現道、江戸庶民が船着場から成田参詣に利用した成田道など、多くの江戸期を満喫できる見学会であった。中でも、宮本武蔵の書画がある徳願寺仁王門や鐘楼は立派であった。また、横木瓜の提燈を掲げている浅子御輿館は、行徳ふれあい伝承館となっているが、仏師から神輿師となっただけに彫り物を得意とした神輿に感動した。 | |||

| コース | 妙典駅 → 妙好寺 → 徳願寺 → 法善寺 → 権現道 → 田中家 → 常夜灯・船着き場跡 → 笹屋うどん屋跡 →行徳ふれあい伝承館 → 行徳 加藤家 → おかね塚 → 行徳駅 | ||

| 集 合 | 東京メトロ東西線 妙典駅改札口前 13:00 |

解 散 | 東京メトロ東西線 行徳駅前 16:40 |

| 案内会員 | 大野 吾一、谷中 直樹、小池 裕 | 参加費 | 500円 |

妙典駅へ集合後、行程の説明を受ける |

妙好寺本堂 |

徳願寺の仁王門と鐘楼の説明を聞く |

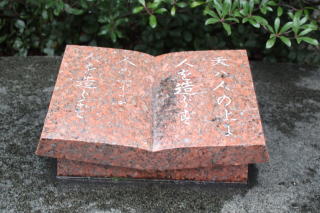

徳願寺の宮本武蔵の書・絵の説明を聞く |

法善寺(塩場寺) |

浄閑寺本堂 |

塩場師で初代行徳町長の田中家(明治10年築) |

行徳ふれあい伝承館(浅子神輿店跡) |

行徳加藤家の煉瓦塀 |

吉原遊女の「おかね塚」 |