| 歴博歴史の旅 | 会員による会員のための見学会 | ||||||

| 5 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 1 月 | 3 月 | ||

| 実施年月日 | テーマ | 講 師 | |

| 2025年 | 11月5日(水) ~7日(金) (2泊3日) |

「青谷上寺地遺跡・妻木晩田遺跡」 古代の息吹を感じる旅 |

藤尾 慎一郎 先生 (国立歴史民俗博物館名誉教授) |

| 今話題の「地下の弥生博物館」と称される鳥取県の青谷上寺地遺跡、蘇る弥生の国邑-妻木晩田遺跡、国内最多の358本の銅剣が発掘された荒神谷遺跡など、歴史の息吹を十分に感じとる事が出来ました。藤尾先生をはじめ、現地遺跡管理の責任者様、城下町米子観光ガイドの方々の丁寧なご説明のお陰で、それぞれの時代の理解が深まった貴重な2泊3日の旅でした。 | |||

| コース | 下記旅程を参照ください。 | ||

| 集 合 | 11月5日(水): ①鳥取空港(11:00)、 ②鳥取駅(11:20頃) |

| 解 散 | 11月7日(金): ①米子空港(13:30頃)、②米子駅(14:00頃) |

| 参加費 | 71,180円(現地集合現地解散) |

| 参加者数 | 22名 |

| 旅 程 | |

| 11 月 5 日 |

鳥取空港、鳥取駅に集合。出発をし、昼食後、「地下の弥生博物館」と称される鳥取市青谷上寺地遺跡と米子市妻木晩田遺跡(弥生後半の高地性集落群)を見学します。遺跡管理の責任者様にもご同行いただき、解説をいただきます。

(米子市泊 ビジネスホテル シングル) |

| 11 月 6 日 |

午前は、八雲立つ風土記の丘を見学し、圧倒的スケールの青銅器が出土した荒神谷遺跡へ。隣接する博物館も見学します。昼食後出雲市へ向かい、午後は、西谷墳墓群史跡(四隅突出型墳丘墓)と出雲大社を見学します。(松江市玉造温泉泊

旅館相部屋) |

| 11 月 7 日 |

松江市所在、史跡田和山遺跡を見学。弥生中期の3重環濠に囲まれた小丘陵から望む中海を眺望し、弥生人気分に。弥生時代の硯が初めて出土した遺跡として知られています。その後、米子城址へ。頂上からの眺めは絶景です。昼食をとり、米子空港、米子駅にて解散。 |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |

| 2025年 | 5月20日(火) | 金鈴塚古墳と郷土博物館金のすず | 参加:27名 |

| 木更津駅前で本日の見学会の行程を聞き、最初の見学地「金鈴塚古墳」へ向かう。途中、木更津から奈良輪宿に向う旧房総街道を歩いたが、残念ながら街道の面影は皆無であった。残存する金鈴塚古墳は住宅地のど真ん中にあり、その高さは、2階建ての屋根の高さ位で、塚の規模は、昨年度の見学会で(國史跡「龍角寺古墳群・岩屋古墳」を歩く)に参加された皆さんが最後に見学した栄町浅間山古墳と同等で、古墳時代後期の関東大型前方後円墳の1つと言われている。稲荷森(とうかんもり)古墳跡には、現在稲荷神社が鎮座している。この古墳も前方後円墳であるが、現在残存しているのは前方部の一部のみであるとのこと。地盤は金鈴塚古墳と同様の浜堤上である。木更津の主な古墳は出現期の高部古墳群、前期には手古塚古墳、後期の稲荷森古墳跡、終末期の金鈴塚古墳などの存在が確認されているとの解説があった。 郷土博物館金のすずは、入口から300mの坂道を上った太田山公園の山頂に建つ。坂道の途中で、木更津に伝わる日本武尊と弟橘媛の「君不去:きみさらづ」から「木更津」となった伝承があり、その像は山頂の剣形塔が立つ。そして、コロナ禍前から企画されていた念願の「金のすず」博物館に到着した。博物館では展示物を見る前に学芸員による木更津の古墳時代の解説があった。その概要は下記の通りである。 ① 高部30号墳・32号墳:箸墓古墳と同じ頃の前方後方墳で2点の鏡と手焙型土器などが出土した。 中国製三角縁神獣鏡は千葉県最古のもの。土師器の手焙型土器は東海製と現地の土製品がある。 ② 手古塚古墳:和製の三角縁三神獣体鏡や中国製四獣鏡・畿内の布留式甕などが出土。 ③ 大塚山古墳:5世紀中頃の墳丘長100mの古墳、金銅製眉庇付冑(まびさしつきかぶと)や 画文帯四仏四獣鏡などが出土した。 ④ 金鈴塚古墳:全国で唯一の金鈴(直径1.2㎝、重さ1.2g、純度98%の鍛造品)、最多の量と 種類の飾り大刀、全国で15点のみの飾履を含め多数の出土品がある。 ⑤ 畑沢埴輪窯跡:千葉県で確認された埴輪窯跡2件の内の一つ。(もう一つの埴輪の窯跡は成田市 公津の杜にある。)地下の展示室で語られた学芸員の見解では、「すず」は朝鮮の工人が来日し、 大和王朝のもとで鍛造された金板を加工したと思われる。そして、木更津地方を治める王に送ら れたものではないだろうかと、推定される。 |

|||

| コース | 木更津駅→金鈴塚古墳→稲荷森古墳跡→郷土博物館金のすず→旧安西家住宅→木更津駅 | ||

| 集 合 | JR内房線 木更津駅改札口 12:30集合 |

解 散 | JR木更津駅 16時 |

| 案内会員 | 鷲見 博史、大野 吾一、谷中 直樹、 長尾 純男 |

参加費 | 500円 |

木更津駅前にて集合 |

金鈴塚古墳 |

稲荷森古墳跡 |

稲荷森神社 |

郷土博物館金のすずにて説明を聞く |

太田山公園の細井魚袋歌碑 |

郷土博物館金のすず館外での説明 |

旧安西家住宅 |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |

| 2025年 | 9月26日(金) | NHK放送博物館・芝増上寺など | 参加:26名 |

| 9月末とはいえ30℃を越える猛暑の中、塩飴を貰い見学会が始まった。最初の訪問地は東京都23区内で唯一の歩ける愛宕トンネルをくぐり、天然の山として23区最高地点の愛宕山山頂に建つNHK放送博物館である。昔なつかしい白黒テレビや放送機材、太平洋戦争敗戦時の玉音放送などの過去の記録の展示があった。つい最近4Kテレビ放送が始まったばかりであるが、もう8Kの開発が始まっていた。 隣の愛宕神社には急峻な石段を曲垣平九郎が騎乗のまま上下した話は有名である。また、桜田門外の変で大老の井伊直弼を襲うため、水戸藩脱藩者達が集まった場所としての記念碑があった。金地院(東京)は南禅寺270世崇伝の江戸の住寺として建立され、現在の地に移された。崇伝は家康の下で外交文書の初期役となり、バテレン追放令、寺院法度、公家諸法度などの起草にあたった。崇伝と同時期の活躍した天海についても詳細な説明があった。この金地院には奥州南部藩の支藩である八戸藩・七戸藩の墓地がある。墓の大半は大姉の墓であるので八戸藩の室の墓と思われる。 以下増上寺、芝大明神、旧芝離宮恩賜公園についても成り立ちやエピソードなどをまじえた解説があり有意義な見学会であった。余計なことだが、旧芝離宮恩賜公園は大久保家の上屋のあと、文政元年堀田相模守正愛が文政4年まで過ごしたそうだ。 |

|||

| コース | 神谷町駅→愛宕トンネル→NHK放送博物館→愛宕神社→金地院→増上寺→芝大神宮→旧芝離宮恩賜公園(解散) | ||

| 集 合 | 地下鉄日比谷線神谷町駅3番出口 12:50 | 解 散 | 旧芝離宮恩賜公園 16:30 |

| 案内会員 | 谷中 直樹、浅生 武治、鷲見 博史、 小泉 勝久 |

参加費 | 500円 |

今日の行程を確認し、出発! |

愛宕トンネルをくぐる |

愛宕山山頂に建つNHK放送博物館 |

愛宕神社 出世の石段 |

急峻な石段を登り愛宕神社を見学 |

都会の中の金地院 |

東京タワーと増上寺 |

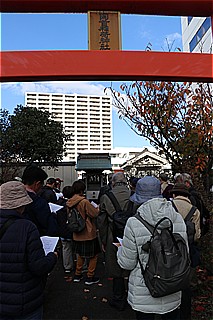

芝大神宮 |

旧芝離宮恩賜公園 |

旧芝離宮恩賜公園の説明を聞く |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |

| 2025年 | 10月24日(金) | 常陸国分寺跡と石岡歴史散策 | 参加:24名 |

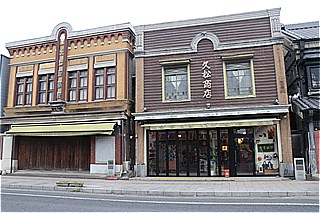

| 国分寺跡は、残念ながら講堂の礎石を残すのみであった。将門の乱で焼き討ちのあったと言われる常陸国府は、現在石岡小学校の校庭の大部分を占めていた。ふるさと歴史館は展示面積が少ない割には、国分寺の模型を含め歴史の流れを整理し展示されていた。常陸国総社宮には茅葺の随神門があり左大臣、右大臣が弓矢を持ちにらみを利かせている。毎年9月に行われる例祭には、人形を乗せた山車行列と獅子行列が同時に行われるようだ。駅前に飾られていた獅子頭はこの例祭に使用されるのであろう。清凉寺の屋根には佐竹家の紋が入っており、中世からの常陸における勢力の強さを感じさせる。 丁子屋は、豊富な水を利用する染物屋として発展し、昭和4年の火災を免れた家屋を、現在も駄菓子屋として使用している。急な階段を上った2階の居間は、組み立て細工の入った障子、違い棚の小袋には金箔を貼ったふすまなど、贅を尽くした調度が見受けられた。大火後に復興した家屋はモダンな耐火建造物で造られ、屋号や家紋が表示されている。丁子屋から近隣の石岡市内の看板建築の中には、表面は耐火建造物に見えるが、横から見ると木材建築の建物もあり、丁子屋の財力との差を感じさせるものであった。 複雑な時代関係を整理しながらの見学会であったが、面白く楽しい見学会であった。 |

|||

| コース | 石岡駅 → 常陸国分寺跡 → 国分遺跡 → 青屋神社 → 府中城跡・陣屋門・常陸国府跡・ ふるさと歴史館 → 常陸国総社宮 → 清凉寺 → 金刀比羅神社 → 丁子屋店舗 → 看板建築 → 石岡駅(解散) |

||

| 集 合 | 常磐線石岡駅改札口前 13:00 | 解 散 | 常磐線石岡駅前 16:30 |

| 案内会員 | 小池 裕、野平 和男、長尾 純男 | 参加費 | 500円 |

石岡駅にて集合 |

国分寺講堂跡 |

青谷神社 |

府中城土塁跡 |

ふるさと歴史館 |

常陸国総社宮 本堂 |

清凉寺 |

金毘羅宮 |

丁子屋外観 |

石岡市 看板建築 |

| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | ||

| 2025年 | 11月22日(土) | 「中川番所跡」から現代につながる 水運・治水の歴史を観る |

参加:28名 |

|

| 天女のついたゲートを横目に、宝塔寺境内に建つ塩舐め地蔵は編笠を被った石塔で、両脇に奉納された塩が高く積まれていた。江戸へ塩などの物資を運ぶ航海の安全と商売繁盛の御利益があったのであろう。その物資を運ぶ重要な水路である小名木川の両岸には遊歩道が設けてあり、柳が植えられていた。中川番所跡には番所の形跡が皆無であったが、番所の役割である物資の管理や、出女の取り扱いなどが理解できた。その後も川を眺めながら江戸時代の川の付け替え(利根川東遷、荒川西遷)や運河の開削の歴史、水運から陸運への移行などの説明を受けた。荒川ロックゲートでは、中川から来たカヌーが2.5m高い荒川へぬける閘門の役割を見ることができ、旧小松川閘門のスケールの大きさを感じさせるものであった。中川船番所資料では番所の年表や色々な川舟などの関係資料の他、当地の産物である深川浜のアサリ・小松菜の由来や和竿の製作工程などが展示されていた。 | ||||

| コース | 東大島駅 → 塩舐め地蔵(宝塔寺) → 小名木川遊歩道 → 中川番所跡 →陶首神社 → 旧小松川閘門跡 → 荒川ロックゲート → 中川船番所資料館 →東大島駅 | ||

| 集 合 | 都営地下鉄新宿線東大島駅(大島口改札) 12:30 | 解 散 | 東大島駅 16:00 |

| 案内会員 | 浅井 武治、大野 吾一、三橋 俊一 | 参加費 | 500円 |

見学会開始前の説明 |

宝塔寺六地蔵 |

小名木川 |

小名木川遊歩道 |

中川番所跡での説明 |

陶首神社 |

旧小松川閘門跡 |

閘門を利用して荒川へ向うカヌー |

| 実施年月日 | 見学会名 | 募集人員 | 申込締切 | |

| 2026年 | 1月27日(火) | 博物館初詣 産業遺産情報センター・統計博物館 |

25名 | 12月19日(金) |

| 日本が幕末から明治にかけてわずか半世紀で産業国家へと成長する過程は、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」として、2015年(平成27年)にユネスコの世界遺産に登録されました。「産業遺産情報センター」は、その産業革命に関する情報を展示、専属ガイドが解説を行います。また、軍艦島と呼ばれる長崎県端島のパノラマ模型を基に、元住民による生活実感のある説明があり、計約2時間は貴重な追体験の時間となっています。 隣接する「統計博物館」は、1871年(明治4年)から始まった日本の公的統計150年の歴史を知る貴重な博物館で、各種展示のほか、館員によるガイド・説明があります。 |

||||

| コース | 若松河田駅→「産業遺産情報センター」→「統計博物館」→若松河田駅 | ||

| 集 合 | 都営地下鉄大江戸線「若松河田駅」改札(1個所だけです。)12:00 | 解 散 | 若松河田駅 16:00頃 |

| 案内会員 | 林田 秀孝・野平 和男・小泉 勝久 | 参加費 | 500円 |

*実施日、見学会タイトル名は募集時に確定します

| 実施年月日 | 見学会名 | 募集人員 | 申込締切 | |

| 2026年 | 3月27日(金) | 江戸城三十六見附を歩く第3弾 | ||

| 詳細未定 | ||||

| コース | |||

| 集 合 | 解 散 | ||

| 案内会員 | 事業部会メンバー | 参加費 | |

*実施日、見学会タイトル名は募集時に確定します